上海自開埠以來,便已蘊(yùn)含足球的基因。在體育夢(mèng)、家國夢(mèng)的情懷之下,中國足球從哪里來,又在向何處去。10月18日,在“楊浦七夢(mèng):體育”的主題討論中,徐杰邀請(qǐng)到上海體育學(xué)院的路云亭教授,與澎湃新聞體育記者滕飛一起,為我們講解了上海足球的前世今生與中國足球的變革之路。

足球說起來雖然只是一項(xiàng)運(yùn)動(dòng),但卻也反映了社會(huì)的幾次大的浪潮?,F(xiàn)場(chǎng)展開談了不少耐人尋味的細(xì)節(jié),以下是對(duì)本次談話的簡(jiǎn)縮版。

路云亭老師在討論中

看戲要看梅蘭芳,看球要看李惠堂

足球運(yùn)動(dòng)出現(xiàn)在上海灘,最早可以追溯至19世紀(jì)的中聯(lián)賽、西聯(lián)賽,當(dāng)時(shí)的聯(lián)賽可謂盛極一時(shí),圣約翰書院和南洋公學(xué)主辦的大學(xué)聯(lián)賽也成為當(dāng)時(shí)上海足球的一大盛事。講到上海的足球就不得不提到香港。后來發(fā)生的事情是,香港帶上海,上海帶大連——這就形成了中國足球發(fā)展的鏈條。

原先在香港踢球的球員,一度留在上海,香港球員的故事便也留了下來。

“看戲要看梅蘭芳,看球要看李惠堂”,這一句口頭禪式的話口耳相傳,足以窺得當(dāng)時(shí)李惠堂在足壇的地位。寬廣的視野,極佳的組織能力,射門準(zhǔn)頭也很好,這便使李惠堂在中國足壇成為了像梅蘭芳一樣的人物。在各種公開賽事中,李惠堂共射進(jìn)近2000球,與巴西的里登雷克、德國球星蓋德穆勒、球王貝利以及獨(dú)狼羅馬里奧并列,是迄今世界上進(jìn)球逾千的五大巨星。

亞洲球王 李惠堂

孫錦順在對(duì)陣英國陸軍聯(lián)隊(duì)的比賽中,曾將對(duì)方的球網(wǎng)射穿,港報(bào)頭條贊譽(yù):“一腳破千鈞,不愧鐵腿郎”。由此,“孫鐵腿”的雅號(hào)響徹足壇。一名門將在撲救他的射門時(shí)將虎口震裂,可見力量之大。這“鐵腿”與他從小踢的特制“油球”相關(guān)——所謂“油球”,便是放在機(jī)油中浸泡后進(jìn)行晾曬,變得沉重又缺乏彈性的足球,長(zhǎng)期用油球苦練,才使“孫鐵腿”有這一腳破門的力量。

譚江柏也是當(dāng)時(shí)十分有名的球員之一。不同于同時(shí)期球員以“鐵腿”聞名,腿上功夫見長(zhǎng),譚江柏的頭球極佳,因此又名“譚銅頭”。除了以頭球聞名外,他的身份又有些特殊——是香港歌星譚詠麟的父親,因此,譚詠麟兒時(shí)與父親練球的故事也成為一段佳話。

從香港到上海,這些球員的故事都流傳了下來。球迷對(duì)他們的了解,不僅限于平面化、刻板的印象,而是在傳播中平添了一絲浪漫主義的想象——故事流傳,足球便如火種般生生不息;而故事消失時(shí),足球的文化便也漸漸湮沒。

工人足球文化的崛起

弄堂文化常被認(rèn)作上海足球形成的原因之一。這種說法認(rèn)為,弄堂的狹小空間,造就了上海足球?qū)で笞兏?、尋求技術(shù)的一種趨勢(shì)。所謂的“小快靈、技術(shù)流”,正是對(duì)當(dāng)時(shí)的弄堂足球較為形象的評(píng)價(jià)。但這樣的認(rèn)識(shí)并不全面,也未必準(zhǔn)確。

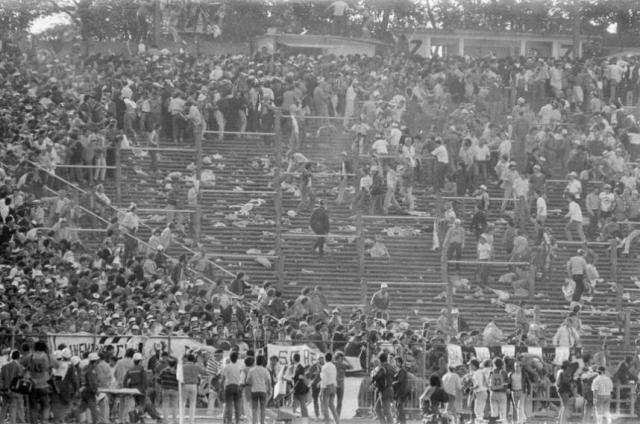

近代社會(huì)的足球文化,便是從成片的工業(yè)區(qū)中發(fā)展起來的。通過足球運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生互動(dòng),工人階級(jí)變得更為團(tuán)結(jié),而工會(huì)的抗?fàn)幰哺呗晞?shì)。某種意義上來說,足球確實(shí)可以被稱作是工人的運(yùn)動(dòng)。1863年10月26日,英國人在倫敦皇后大街的弗里馬森旅館成立了世界上首個(gè)足球協(xié)會(huì),現(xiàn)代足球就此宣告誕生——此時(shí)已距英國資產(chǎn)階級(jí)革命成功有200余年。英國維多利亞時(shí)代的足球,僅僅是貴族和市民的消遣,對(duì)足球更狂熱的則是代表“蒸汽和汗水”的工人階級(jí)。在場(chǎng)邊喊叫,甚至翻過圍欄闖入賽場(chǎng)造成騷亂:嚴(yán)格意義上來講,英超沒有中產(chǎn)階級(jí)——當(dāng)球迷以工人階級(jí)為主導(dǎo)時(shí),就決定了英超聯(lián)賽同樣以工人階級(jí)為主導(dǎo),他們熱愛足球的同時(shí),也能通過足球改變自身命運(yùn)。

足球流氓造成的海瑟爾慘案

上世紀(jì)20年代到40年代,楊浦區(qū)為上海創(chuàng)造了舉世聞名的“楊樹浦現(xiàn)象”,楊樹浦地區(qū)的工業(yè)區(qū)成片開發(fā),產(chǎn)業(yè)工人如雨后春筍般成群出現(xiàn),工人足球也成為了解放后最為華麗的一個(gè)章節(jié)。在上海傳統(tǒng)的足球生態(tài)中,楊浦區(qū)承擔(dān)著一個(gè)較為重要的角色:所謂弄堂足球,就是工人足球。楊樹浦作為老工業(yè)區(qū),其中大量的產(chǎn)業(yè)工人帶給工人足球極為廣闊的土壤,上海的足球文化也由此崛起。

足球教育路在何方

曾有無數(shù)人說過,青訓(xùn)是足球的基石,校園是足球最好的培養(yǎng)皿。1983年橫空出世的大空翼燃起了許多日本少年的足球夢(mèng)想,《足球小將》使這項(xiàng)運(yùn)動(dòng)成為了日本校園中最受歡迎的“部活”,J聯(lián)賽的誕生又使日本完成了從校園向企業(yè)輸送人才的閉環(huán)。在校園足球文化的培植下,無論是在競(jìng)技化還是社會(huì)化的道路,日本足球上都走在了亞洲的前列。

《足球小將》為日本帶來足球熱

然而在受到應(yīng)試教育影響的中國,“惟有讀書高”成為教育中永恒的主流觀點(diǎn)。一些家長(zhǎng)認(rèn)為踢球浪費(fèi)孩子讀書的時(shí)間;另一些家長(zhǎng)在大環(huán)境的影響下對(duì)職業(yè)球員的出路抱有一定的懷疑——職業(yè)足球運(yùn)動(dòng)員到底能不能有一個(gè)好的未來?有更為極端派的家長(zhǎng)受到某些負(fù)面信息和事件的影響,認(rèn)定足球會(huì)使孩子沾染上某些壞習(xí)性,即使在一些足球基地中開設(shè)道德教育課程,也無法打消家長(zhǎng)們的顧慮。精明的家長(zhǎng)算了又算,得出了結(jié)論:讓小孩子踢球,實(shí)在是太不劃算。

隨著中國足球的市場(chǎng)化、流動(dòng)性加強(qiáng),上海球隊(duì)的“本土血液”逐漸變得愈加稀薄,甚至在足球?qū)W校中的上海小孩也變得越來越少。上海足球教育的未來在哪里,逐漸成為老一輩本土球迷所憂慮的問題。

就徐根寶足球基地來說,基地雖然設(shè)立在上海,但幾乎不在上海本地招生,而是去相對(duì)偏遠(yuǎn)的地區(qū)招生,那么,未來的弄堂里還會(huì)有小朋友去踢球的身影嗎?

四十年前鄧小平同志就說過足球要從娃娃抓起,但誰來抓娃娃?廣告商是不會(huì)給未成名的娃娃投資,當(dāng)市場(chǎng)化的時(shí)代沒有了經(jīng)濟(jì)利益,抓娃娃只能是一句口號(hào),青訓(xùn)最后也只能成為一個(gè)概念。

新自由主義下球員與球迷的錯(cuò)位

也同樣是四十年前,鄧小平同志就確定了國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的指導(dǎo)方針,足球也從國家管理逐漸變?yōu)槭袌?chǎng)化的“新自由主義”。

這種“自己的錢自己花”的新自由主義,不斷蔓延到足球的各個(gè)領(lǐng)域,球員思想領(lǐng)域首當(dāng)其沖。球員要忠于經(jīng)濟(jì)來源——俱樂部,從客觀上來講,這是完全成立的。但與此同時(shí),也會(huì)產(chǎn)生個(gè)人至上、俱樂部至上的風(fēng)氣。這種風(fēng)氣以及競(jìng)技體育和俱樂部制度的殘酷性讓球員不得不在國家隊(duì)比賽中下意識(shí)地?fù)?dān)心受傷問題,對(duì)受傷所帶來的一系列問題有著潛意識(shí)的恐懼。

而對(duì)球迷來說,中國足球仿佛陷入了塔西佗陷阱,任何改革和說法都顯得毫無公信力與說服力。

1980年代引進(jìn)世界杯后,培養(yǎng)了一大批忠誠的球迷,他們終生迷戀足球,無法忘記足球給他們帶來的一切?!捌拮与x我而去,而我心中還有個(gè)永遠(yuǎn)不出嫁的18歲少年,她就是足球”。像羅西一樣,對(duì)很多球迷來說,足球確實(shí)是給你近乎宗教的信仰,人們?yōu)樗奁?,為它離婚、自殘甚至自殺。誠然,像球迷自己說的那樣,可能沒有任何人比他們更希望中國足球變好,但是不斷的催促和持續(xù)的發(fā)聲,使本就有過斷層的中國足球陷入了“拔苗助長(zhǎng)”的困境。

職業(yè)球迷羅西為中國隊(duì)助威

愛國不該是通過體育來體現(xiàn)。不是說勝利就是愛國,輸球就等于不愛國。在新自由主義的環(huán)境下,球迷和球員正處于一種錯(cuò)位狀態(tài)。

足球變革之路:長(zhǎng)路漫浩浩

在大部分球迷看來,對(duì)中國足球正是一種“愛之深,責(zé)之切”的愛恨交織之感。日韓足球紛紛發(fā)展起來后,球迷間的群體性焦慮顯得愈發(fā)嚴(yán)重。

經(jīng)常有人將中國足球和日本足球、韓國足球相比較。同為東亞國家,20世紀(jì)90年代以來,日本足球水平突飛猛進(jìn),成為亞洲杯歷史上奪冠次數(shù)最多的代表隊(duì);韓國足球則十次闖入世界杯決賽圈的比賽,自墨西哥世界杯后就從未缺席,國腳孫興慜入選2019金球獎(jiǎng)30人候選大名單,成為“亞洲之光”。似乎只有中國足球依然在苦苦掙扎,今天學(xué)英國,明天學(xué)東歐,后天又開始學(xué)巴西,用盡百般手段皆不通。

整整一代青年球員的集體沒落、令人咋舌的人才斷層。一切的修復(fù)都不可能只在一朝一夕,而是需要兩代人,甚至更久的時(shí)間,才能填補(bǔ)那道溝壑。

但足球的魅力就在于他的未知性,在于它的特質(zhì)——沒有起點(diǎn)也沒有終點(diǎn),沒有絕對(duì)的強(qiáng)與弱。至于球迷,也不該有這種過度的、跨界的焦慮,要用一種發(fā)展的、流動(dòng)的眼光去看待足球,從只爭(zhēng)朝夕變成不爭(zhēng)朝夕,多給中國足球一些時(shí)間。

舉報(bào)/反饋